MYSTERES DE LASCAUX 2

SUITE

Datation d'un site

A Lascaux, pour dater l'événement sacralisé par les Paléolithiques, il nous manque l'année, qui obligatoirement se situe dans une fourchette de temps définie par les archéologues.

Avant la date écrite, seule la représentation du ciel étoilé, en un point déterminé de la terre, permettait de mémoriser le moment sacralisé.

Le ciel étoilé étant sujet à deux mouvements apparents, c'est la comparaison de la position des étoiles avec la position du soleil lors d'un moment connu du cycle annuel, qui permet de dater une représentation du ciel.

Donc, pour avoir une datation complète deux ensembles de coordonnées doivent avoir été mis en valeur ou représentés : d'abord celle de la position du soleil, et ensuite celles d'une ou de plusieurs constellations zodiacales. Il faut remarquer que si les étoiles sont présentes, obligatoirement le soleil est absent de la représentation. Ou alors il est représenté sur une autre partie de l'oeuvre. Il peut être défini par divers détails : par exemple la position de la lune, sa forme. Au paléolithique la saison pouvait être exprimée par la présence ou l'absence d'un animal, ou sa représentation lors de la période de la mue, ou du rut etc,.

Datation du Puits de Lascaux

Au Valcamonica, en novembre 2000, nous avions communiqué notre hypothèse concernant cette oeuvre. Une représentation des constellations placées à l'époque Solutréenne dans la partie circumpolaire du ciel.

Nous avions fait une recherche symbolique, rapprochant les figures de la "scène du Puits" de l'iconographie des symboles à travers l'antiquité. Cependant, notre hypothèse était basée sur les mesures que nous avions relevées dans le Puits, et plus particulièrement l'oiseau central perché sur un bâton qui est à 0° d'azimut géographique.

Nous n'avions pas avancé de date, car en 2000, la position du ciel que nous avions définie était beaucoup plus ancienne (solutréenne) que les dates données alors par les différentes datations au Carbone 14, et qui étaient magdaléniennes.. Il nous semblait impossible de nous confronter avec la Communauté Scientifique.

(La dernière datation ,18600 BP donnée en 2003, n'avait pas encore été découvertes.)

De plus, cette hypothèse avait également été soutenue quelque temps auparavant par M.A. Rappengluck. Cependant, nous n'étions pas d'accord avec la représentation des constellations qu'il avait donnée. Il faut dire, que jamais il n'était rentré dans Lascaux : pas plus dans la Rotonde que dans le Puits. Il a monté sa carte du ciel à partir des dates récentes d'occupation magdalénienne de la grotte et la concordance des étoiles était différente de la nôtre.

Nous pensons, qu'il est temps de révéler cette hypothèse de datation, afin que peut-être d'autres chercheurs se penchent sur cette énigme en utilisant l'ethnoastronomie, l'astronomie, ainsi que les indispensables connaissances des archéologues.

Nous souhaitons que les détracteurs infirment notre hypothèse de façon scientifique, et pas seulement avec de vagues généralités.

Notre hypothèse est basée sur des données astronomiques archaïques observables et mesurables par tous, ainsi que sur les découvertes archéologiques récentes nécessaires pour former un tout cohérent. Abandonnant les réflexions symboliques, (qui ne sont pas inutiles pour autant) nous allons faire notre démonstration uniquement avec un raisonnement simple: celui qu'aurait pu faire un observateur paléolithique, initié aux seuls mouvements observables des corps célestes. Cet observateur avait son ciel à admirer. L'homme du 21e siècle peut observer la carte du ciel correspondant à l'époque solutréenne.

Si l'oeuvre est en harmonie avec le ciel d'une certaine année, tous les éléments d'une enquête passionnante sont inscrits sur la paroi du puits.

Relevons les indices nous permettant de faire une hypothèse de datation.

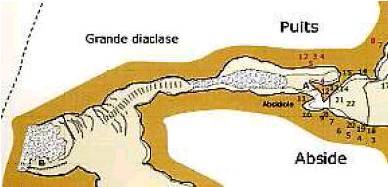

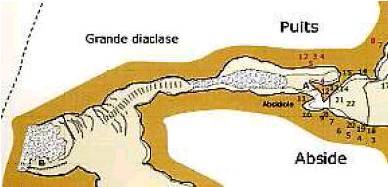

Situation du Puits et orientation de la lumière

Ce n'est pas un puits situé en profondeur, mais le ressaut d'une grande fissure verticale (diaclase) orientée est-ouest. Actuellement on y accède par la partie la plus reculée de l'Abside. Cependant, il semble presque certain qu'un passage ouvert à l'ouest permettait d'y accéder. L'entrée de cette petite salle aurait été colmatée après la fréquentation par les Paléolithiques.

S'il existe une relation entre l'oeuvre peinte à l'intérieur du Puits et la lumière du soleil c'est un coucher équinoxial qui est mis en valeur puisque la grotte s'ouvre à l'ouest.

Figure 3. Valorisation du coucher solaire équinoxial puisque l'entrée du "Puits" est ouverte à l'ouest.

Valorisation du coucher solaire équinoxial, puisque l'entrée est plein ouest.

La "scène du Puits"

Une paroi met en scène un ensemble d'animaux, tous peints au cours de la même période. (Conversation personnelle avec Renaud Sanson, réalisateur du fac-similé de la "Scène du Puits", exposé au musée du Thot.) Ce qui ne veut pas dire que ces peintures soient contemporaines de la Rotonde.

Cernons d'abord les mesures cosmographiques inchangées au cours des millénaires qui sur le site se rapportent aux levers et couchers solaires des solstices, des équinoxes, à la culmination de tous les corps célestes et au point nord.

Description des objets

Mesurons les axes définis par les lignes droites que sont les bâtons, ou armes de jet.

Figure 4. Nous avons surligné en couleurs et mesuré

les différents axes des lignes droites de la "scène du Puits"

1. Nous avons mesuré précisément sur le terrain, en nous plaçant bien en face et au centre de la figure, le bâton et l'oiseau qui s'y trouve perché : 0° d'azimut géographique soit le nord. (trait rouge continu). Ce bâton à 0° indique le nord géographique. Il est l'axe central de la figure. Étant peint sur une paroi verticale, il est en concordance avec l'axe du monde. Il indique la direction du pôle et du zénith.

Quand, au milieu de la nuit étoilée, on se tourne vers le nord, à 45° de latitude géographique, à mi hauteur du ciel (à 45° de hauteur) on voit l'étoile polaire, et plus haut encore,(à 90° de hauteur), on voit l'étoile la plus haute qui est au zénith.

2. La grande sagaie (rouge pointillée) qui transperce les tripes du bison est orientée d'environ 56° vers 236° soit du lever du soleil de l'été vers le coucher solaire de l'hiver.

3. La petite flèche (bleue), est orientée de 124° (lever du solstice d'hiver) vers 304° (coucher solaire de l'été).

Toutes les directions solaires solsticiales sont donc aussi représentées. La lance et la flèche sont dirigées vers l'axe central (le nord).

Quelques observations concernant les animaux de cette Scène

Toutefois, nous pouvons remarquer que le mouvement des animaux, va de la droite vers la gauche tout comme le mouvement des constellations qui tournent au-dessus du pôle.

· Le rhinocéros tourné vers la gauche, avance dans le sens du mouvement des étoiles circumpolaires car les crottes qu'il laisse derrière lui sont dispersées et non pas en tas comme s'il avait été immobile.

· Le petit oiseau regarde dans le sens du mouvement autour du pôle. Il est à mi hauteur, comme dans l'air, puisqu'il est perché sur son axe. Au-dessus se trouve sur le même axe la main doigts écartés de "l'homme-aigle".

· L'homme oiseau semble tomber en arrière. Ses plumes apicales évidentes (rémiges primaires) qui pendant le vol assument l'aspect typique d'une main ouverte avec les doigts bien écartés indiquent un aigle, capable de voler en arrière lorsqu'il est en période de parade ou de rut (évident sur la Scène).

Puisque la période de nidification est au printemps, on peut affirmer que le coucher équinoxial impliqué n'est pas celui du printemps.

· Le bison blessé, lui aussi est tourné dans le sens du mouvement du ciel autour du pôle.

Datation d'un site

A Lascaux, pour dater l'événement sacralisé par les Paléolithiques, il nous manque l'année, qui obligatoirement se situe dans une fourchette de temps définie par les archéologues.

Avant la date écrite, seule la représentation du ciel étoilé, en un point déterminé de la terre, permettait de mémoriser le moment sacralisé.

Le ciel étoilé étant sujet à deux mouvements apparents, c'est la comparaison de la position des étoiles avec la position du soleil lors d'un moment connu du cycle annuel, qui permet de dater une représentation du ciel.

Donc, pour avoir une datation complète deux ensembles de coordonnées doivent avoir été mis en valeur ou représentés : d'abord celle de la position du soleil, et ensuite celles d'une ou de plusieurs constellations zodiacales. Il faut remarquer que si les étoiles sont présentes, obligatoirement le soleil est absent de la représentation. Ou alors il est représenté sur une autre partie de l'oeuvre. Il peut être défini par divers détails : par exemple la position de la lune, sa forme. Au paléolithique la saison pouvait être exprimée par la présence ou l'absence d'un animal, ou sa représentation lors de la période de la mue, ou du rut etc,.

Datation du Puits de Lascaux

Au Valcamonica, en novembre 2000, nous avions communiqué notre hypothèse concernant cette oeuvre. Une représentation des constellations placées à l'époque Solutréenne dans la partie circumpolaire du ciel.

Nous avions fait une recherche symbolique, rapprochant les figures de la "scène du Puits" de l'iconographie des symboles à travers l'antiquité. Cependant, notre hypothèse était basée sur les mesures que nous avions relevées dans le Puits, et plus particulièrement l'oiseau central perché sur un bâton qui est à 0° d'azimut géographique.

Nous n'avions pas avancé de date, car en 2000, la position du ciel que nous avions définie était beaucoup plus ancienne (solutréenne) que les dates données alors par les différentes datations au Carbone 14, et qui étaient magdaléniennes.. Il nous semblait impossible de nous confronter avec la Communauté Scientifique.

(La dernière datation ,18600 BP donnée en 2003, n'avait pas encore été découvertes.)

De plus, cette hypothèse avait également été soutenue quelque temps auparavant par M.A. Rappengluck. Cependant, nous n'étions pas d'accord avec la représentation des constellations qu'il avait donnée. Il faut dire, que jamais il n'était rentré dans Lascaux : pas plus dans la Rotonde que dans le Puits. Il a monté sa carte du ciel à partir des dates récentes d'occupation magdalénienne de la grotte et la concordance des étoiles était différente de la nôtre.

Nous pensons, qu'il est temps de révéler cette hypothèse de datation, afin que peut-être d'autres chercheurs se penchent sur cette énigme en utilisant l'ethnoastronomie, l'astronomie, ainsi que les indispensables connaissances des archéologues.

Nous souhaitons que les détracteurs infirment notre hypothèse de façon scientifique, et pas seulement avec de vagues généralités.

Notre hypothèse est basée sur des données astronomiques archaïques observables et mesurables par tous, ainsi que sur les découvertes archéologiques récentes nécessaires pour former un tout cohérent. Abandonnant les réflexions symboliques, (qui ne sont pas inutiles pour autant) nous allons faire notre démonstration uniquement avec un raisonnement simple: celui qu'aurait pu faire un observateur paléolithique, initié aux seuls mouvements observables des corps célestes. Cet observateur avait son ciel à admirer. L'homme du 21e siècle peut observer la carte du ciel correspondant à l'époque solutréenne.

Si l'oeuvre est en harmonie avec le ciel d'une certaine année, tous les éléments d'une enquête passionnante sont inscrits sur la paroi du puits.

Relevons les indices nous permettant de faire une hypothèse de datation.

Situation du Puits et orientation de la lumière

Ce n'est pas un puits situé en profondeur, mais le ressaut d'une grande fissure verticale (diaclase) orientée est-ouest. Actuellement on y accède par la partie la plus reculée de l'Abside. Cependant, il semble presque certain qu'un passage ouvert à l'ouest permettait d'y accéder. L'entrée de cette petite salle aurait été colmatée après la fréquentation par les Paléolithiques.

S'il existe une relation entre l'oeuvre peinte à l'intérieur du Puits et la lumière du soleil c'est un coucher équinoxial qui est mis en valeur puisque la grotte s'ouvre à l'ouest.

Figure 3. Valorisation du coucher solaire équinoxial puisque l'entrée du "Puits" est ouverte à l'ouest.

Valorisation du coucher solaire équinoxial, puisque l'entrée est plein ouest.

La "scène du Puits"

Une paroi met en scène un ensemble d'animaux, tous peints au cours de la même période. (Conversation personnelle avec Renaud Sanson, réalisateur du fac-similé de la "Scène du Puits", exposé au musée du Thot.) Ce qui ne veut pas dire que ces peintures soient contemporaines de la Rotonde.

Cernons d'abord les mesures cosmographiques inchangées au cours des millénaires qui sur le site se rapportent aux levers et couchers solaires des solstices, des équinoxes, à la culmination de tous les corps célestes et au point nord.

Description des objets

Mesurons les axes définis par les lignes droites que sont les bâtons, ou armes de jet.

Figure 4. Nous avons surligné en couleurs et mesuré

les différents axes des lignes droites de la "scène du Puits"

1. Nous avons mesuré précisément sur le terrain, en nous plaçant bien en face et au centre de la figure, le bâton et l'oiseau qui s'y trouve perché : 0° d'azimut géographique soit le nord. (trait rouge continu). Ce bâton à 0° indique le nord géographique. Il est l'axe central de la figure. Étant peint sur une paroi verticale, il est en concordance avec l'axe du monde. Il indique la direction du pôle et du zénith.

Quand, au milieu de la nuit étoilée, on se tourne vers le nord, à 45° de latitude géographique, à mi hauteur du ciel (à 45° de hauteur) on voit l'étoile polaire, et plus haut encore,(à 90° de hauteur), on voit l'étoile la plus haute qui est au zénith.

2. La grande sagaie (rouge pointillée) qui transperce les tripes du bison est orientée d'environ 56° vers 236° soit du lever du soleil de l'été vers le coucher solaire de l'hiver.

3. La petite flèche (bleue), est orientée de 124° (lever du solstice d'hiver) vers 304° (coucher solaire de l'été).

Toutes les directions solaires solsticiales sont donc aussi représentées. La lance et la flèche sont dirigées vers l'axe central (le nord).

Quelques observations concernant les animaux de cette Scène

Toutefois, nous pouvons remarquer que le mouvement des animaux, va de la droite vers la gauche tout comme le mouvement des constellations qui tournent au-dessus du pôle.

· Le rhinocéros tourné vers la gauche, avance dans le sens du mouvement des étoiles circumpolaires car les crottes qu'il laisse derrière lui sont dispersées et non pas en tas comme s'il avait été immobile.

· Le petit oiseau regarde dans le sens du mouvement autour du pôle. Il est à mi hauteur, comme dans l'air, puisqu'il est perché sur son axe. Au-dessus se trouve sur le même axe la main doigts écartés de "l'homme-aigle".

· L'homme oiseau semble tomber en arrière. Ses plumes apicales évidentes (rémiges primaires) qui pendant le vol assument l'aspect typique d'une main ouverte avec les doigts bien écartés indiquent un aigle, capable de voler en arrière lorsqu'il est en période de parade ou de rut (évident sur la Scène).

Puisque la période de nidification est au printemps, on peut affirmer que le coucher équinoxial impliqué n'est pas celui du printemps.

· Le bison blessé, lui aussi est tourné dans le sens du mouvement du ciel autour du pôle.

Page 3...........